2024年,在市委、市政府正确领导下,全市科技系统深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及全国科技大会精神,认真落实科教强省战略,大力实施科技创新赋能行动,科技创新工作发展势头迅猛,主要指标实现大幅跃升。全市“综合科技创新指数”排位连续三年排位前移,列全省一类市第二。全社会研发投入快速提升,投入总量提高至83.57亿元(占GDP比重1.81%),列全省第二;国家战略科技力量稳步增强,在全省科技工作会议上作为唯一设区市代表作典型发言;获评全国科普工作先进集体,培养1名全国科技管理系统先进工作者。

PART.ONE 2024年成就

战略科技力量稳步增强

投资近50亿元的中国科学院赣江创新研究院完成筹建,建成万吨/年稀土铁氧体永磁材料创新工艺生产线并顺利达产,稀土相关技术在赣州多地应用示范。投资近20亿元的新药创制全国重点实验室运行顺利,研制的枳实总黄酮片、甲磺酸艾立布林注射液等多款新药获批上市。先进金属材料及关键矿产开发省实验室即将挂牌,有色金属结构材料全国重点实验室获批组建,国家稀土技术创新中心正在专班推进。

▲新药创制全国重点实验室。

科技体制改革亮点纷呈

在全省率先推动地方科技立法,颁布实施《赣州市科技创新促进条例》,为科技发展提供法制保障。在全省率先组建首个种子基金,探索“创新积分制”金融场景运用,与投融资机构联合开发“创新积分保”“创新积分贷”。制定出台《赣州市深入实施科技创新赋能行动加快发展新质生产力的若干政策措施》,十四条措施条条都有真金白银经费支持。

科研创新体系日臻完善

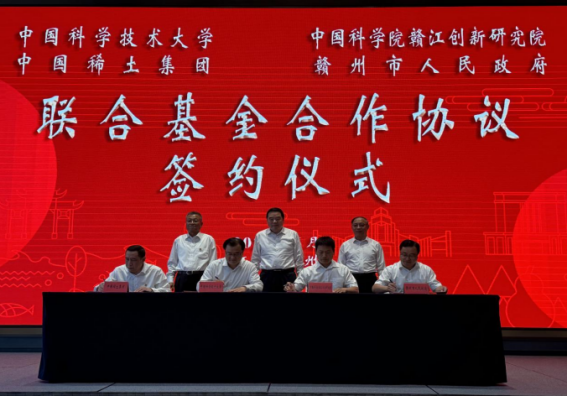

形成了以“揭榜挂帅制”项目为龙头、重点研发计划项目为骨干、基础研究项目为支撑、成果熟化与工程化项目为牵引、“科技+”项目为补充的科技计划项目体系,促成设立省自然科学基金赣南苏区创新发展联合基金,推动设立“中科大—赣江院—稀土集团—赣州市”稀土联合基金。

▲四方稀土联合基金合作协议签约。

成果转化网络初具雏形

着力开展“科技成果转化年”活动,构建“1+6+N”科技成果转化服务体系,建成全省首个市级科技成果转化中心,在县级层面布局现代家具、稀土新材料及应用、钨新材料及应用、电子信息、锂电新能源、生物医药6个重点产业集群分中心。获省科技奖19项,占全省12.67%。

▲赣州市科技成果转化中心。

科技创新主体活力迸发

2024年认定高新技术企业405家,有效期内高新技术企业达1148家,总量全省第二;入库科技型中小企业2569家,总量全省第二;获评独角兽、瞪羚等高成长性科技型企业38家,数量位居全省前列。自主培养国家级人才工程3人,省级高层次人才118人,3名外籍专家荣获省政府“庐山友谊奖”。

PART.TWO 2025年展望

新的一年,我们将深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神及习近平总书记考察江西重要讲话精神,按照市委六届八次全会部署,持续深化教育科技人才体制机制一体改革,不断塑造发展新动能新优势。

着力提升科技创新能力。建好用好中国科学院赣江创新研究院、新药创制全国重点实验室等重大创新平台,推进先进金属材料及关键矿产开发省实验室加快建设,争创生物医药省实验室,打造科技创新“硬核力”。推动科技创新和产业创新融合发展,组织科研平台实施产业急需的重大科技专项。

着力强化企业科技创新主体地位,支持企业牵头组建创新联合体,在科研立项、平台建设、成果转化、信贷融资等方面提供保障支持,提高规上工业企业研发机构、研发活动、产学研合作的覆盖率。实施高新技术企业攻坚行动,推动更多企业“小升高”“规转高”。

着力提高科技成果转化效率,建立科技成果转化中试基地,用好市科技成果转化中心及六个产业集群分中心,定期梳理产业技术成果需求清单,让更多科技成果走出实验室、走向生产线。

着力深化科技体制改革,重点对标深圳在科技创新方面的规则规制,围绕科技项目攻关、成果转化、平台建设、产学研用融合、资源统筹调配、教育科技人才体制机制一体改革等做出探索,把务实管用的制度机制和经验做法学回来、转化好,为建设革命老区高质量发展示范区做出科技贡献。

相关文章